烏骨鶏は鶏の一種

烏骨鶏は、天然記念物にも指定されている鶏の一種です。烏骨鶏の産む卵は高級品として、料理やデザートにも多く用いられています。

烏骨鶏は、中国では古くから宮廷で薬膳料理として食されてきた鶏で、「薬膳食材の王様」とも呼ばれています。

【烏骨鶏の薬膳料理】

- 烏骨鶏湯:韓国の代表的な鶏料理で、疲労回復や不眠症の改善に効果があるといわれています

【烏骨鶏の薬膳としての効能】

- 陰液を養い、熱を退かせる

- 肝と腎の虚弱、特に陰虚を補益する

- 脾・胃の気を補益する

【烏骨鶏の栄養価】

- コラーゲンやDHA、EPAなど健康・美容によいとされる成分を豊富に含んでいる

- 普通の鶏肉と比べて、カロリーがやや低く、引きしまっていて脂肪も少ない

- ビタミン類もかなり豊富に含まれている

- 緑黄色野菜や海草類などと同じ、アルカリ性食品に属している

デジタル大辞泉での解説も確認しておきましょう。

【烏骨鶏】うこっけい

鶏の一品種。小形で、絹糸のような羽毛で覆われ、羽色は白と黒があるが、皮膚・肉・骨は黒紫色。東アジアの原産。天然記念物。

(引用〈小学館 デジタル大辞泉〉より)

「烏骨鶏」にはさまざまな種類がある

烏骨鶏は、種類によってさまざまな見た目をしているのが特徴的です。主に、次の2つの点に注目することで種類分けができます。

・色で分類した種類

・あごの髭で分類した種類

烏骨鶏という名前は知っていても、種類に関しては詳しく知らない場合もあるでしょう。それぞれの特徴を押さえておけば、烏骨鶏の種類を見分けやすくなります。

色で分類した種類

烏骨鶏を色で分類した場合、白い烏骨鶏と黒い烏骨鶏に大別されます。これら2種に関しては、見た目で簡単に判別できるでしょう。

それぞれ白烏骨鶏と黒烏骨鶏と呼ばれています。白烏骨鶏の場合でも、名前のとおり皮膚や骨などが黒いという烏骨鶏の特徴はそのままです。

さらに詳しく色味で種類を分けると、次のように分類されます。

・バフシルキー

・ブルーシルキー

・パートリッジシルキー

・スプラッシュシルキー

烏骨鶏の羽色には大きく白と黒があり、そのなかでも微妙な色味の違いで種別分けがされていると認識しておきましょう。

あごの髭で分類した種類

烏骨鶏は、色で種類分けがされている他にも、あご髭のタイプによって分類できます。そもそも烏骨鶏のあご髭とは、くちばしの下の部分を指します。

鶏をイメージするとわかりやすいのですが、肉髭とはくちばしの下に垂れ下がった部分のことです。肉髭がある烏骨鶏のことを、肉髭種と呼んでいます。

一方で肉髭がなく、くちばしの下が毛に覆われているタイプが毛髭種の烏骨鶏です。

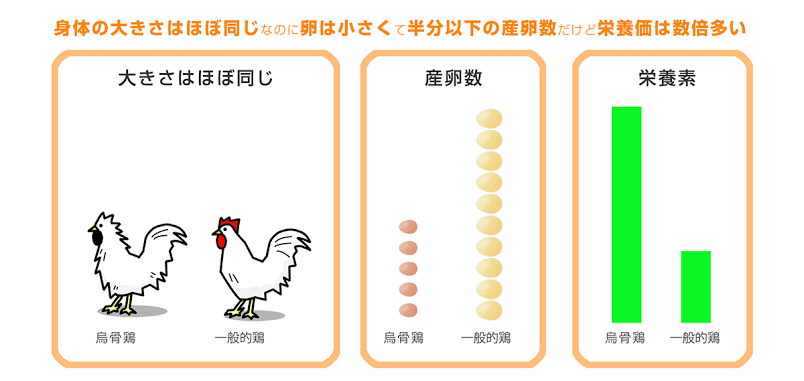

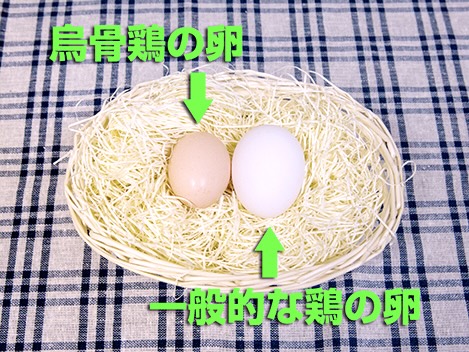

卵としての特徴は

因みに、スーパーなどでもたまに見かける、烏骨鶏の卵としての特徴は、飼育の環境や与えられたエサ等で多少は異なりますが、ビタミンのA・B2・D・Eや、ミネラル類がかなり豊富に含まれており、加えて他の鶏の卵にはない、悪玉コレステロールを下げる不飽和脂肪酸やDHA・EPAなどが含まれていることが分かっています。

卵自体はやや小ぶりですが、中身は少し弾力があって濃厚な感じがします。

有名な韓国料理にも

最近は日本国内でも、整った環境のもと、良質の烏骨鶏の飼育を行う農場も増えてきました。

そしてお隣の韓国では、代表的料理の一つとして日本でも人気の「参鶏湯(サムゲタン)」の中の鶏を、烏骨鶏に代えて作った「烏骨鶏湯(オゴルゲタン)」という高級薬膳が、疲労回復のスーパーフードとして振る舞われているお店も多いと聞いています。

アジアの国々を中心に、改めて万能食である烏骨鶏への関心が、広まりつつあるようです。

普通の鶏と烏骨鶏の違い

烏骨鶏は、普通の鶏肉と比べて、カロリーがやや低く、引きしまっていて脂肪も少ない上に、コラーゲンやビタミン類もかなり豊富に含まれています。

さらに大きく異なるところは、一般的な鶏の肉は、牛肉や豚肉と同じ酸性の食品であるのに対し、烏骨鶏は、緑黄色野菜や海草類などと同じ、アルカリ性食品に属するということです。

近年、加工食品や乳製品、肉類などの酸性食品を口にする機会が増加して、血液もドロドロになりがちな中、アルカリ性食品の摂取は、血液中の悪玉コレステロールの減少や、血流の促進に働きかけて、免疫力の向上や疲労の回復にも効果的だと言われています。