スイカは“食べる美容点滴”🍉|江戸の涼と現代栄養学のW解説

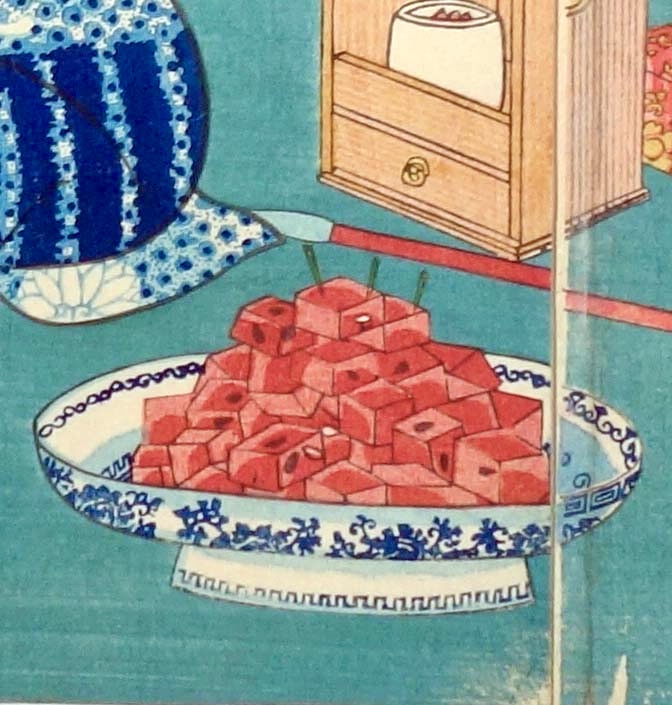

歌川国貞「十二月ノ内 水無月 土用干」

江戸時代の人々は、真夏の暑さをスイカで和らげていました。井戸水でキンと冷やしたスイカを頬張る姿は、まさに《夏の涼》そのもの。そんな伝統的な風物詩には、実は現代の私たちにとってもうれしい栄養価と美容効果がたっぷり詰まっています。

🎐 江戸時代のスイカ文化

- 井戸水で冷やし、家族みんなで囲んで食べるのが夏の風景

- 皮は漬物や炒め物に、種も炒って再利用。無駄なく味わう知恵

- 薬学書『本朝食鑑』でも「暑気払い・小水を利す」と紹介

🍉 スイカの驚くべき栄養と《美容点滴効果》

スイカは約90%が水分で、低カロリーながら栄養満点。以下のような《美と健康》をサポートする成分が豊富です:

| 成分 | 効能 |

|---|---|

| ビタミンC | コラーゲン生成・美白・紫外線ダメージ予防 |

| シトルリン | 血流改善・むくみ解消・冷え性緩和 |

| カリウム | 利尿作用・余分な塩分排出・むくみ予防 |

| リコピン | 強力な抗酸化力(トマトの1.5倍)・エイジングケア |

| βカロテン | 皮膚・粘膜の健康維持・免疫力アップ |

🌞 スイカは《朝の美容習慣》にもおすすめ

- 朝に食べることでむくみ対策・スッキリ感UP

- 肌と体のリセットに最適な“朝スイカ習慣”

- 水溶性(ビタミンC)と脂溶性(ビタミンA)のW補給が可能

👘 江戸人に学ぶ、スイカの賢い食べ方

- 冷やしすぎず、8〜10℃で食べるのがベスト(甘味を損なわない)

- 皮は煮物や漬物にしてフードロス削減

- 種は炒ってミネラル補給に(たんぱく質やマグネシウムも)

スイカは、涼しさ・美味しさ・美容効果の三拍子がそろった「夏のごちそう」。江戸の知恵と現代の栄養学を融合させて、今年の夏も健やかに美しく乗り越えましょう。

🏯 江戸の涼の知恵 ❄️

かき氷・甘酒・打ち水・夕涼みで夏を快適に

現代の私たちはエアコンに頼りがちですが、江戸時代の人々は自然の力と五感を活かして、暑い夏を心地よく過ごしていました。その知恵は、冷やしすぎによる夏バテや冷房病を防ぐヒントにもなります。

🍧 かき氷:一握りの富裕層が味わった贅沢な涼

天然氷を削って黒蜜や葛蜜をかけるのが江戸のスタイル。冷たさと甘味で体をクールダウンしながら、見た目にも涼しさを楽しむ工夫が凝らされていました。

🍶 甘酒:夏バテ防止の《飲む点滴》

江戸では夏こそ甘酒。米麹から作られたノンアルコールの甘酒は、ビタミンB群やブドウ糖が豊富で、腸内環境や疲労回復にも効果的。現代でも熱中症対策として見直されています。

💦 打ち水:自然の気化熱で涼をつくる

夕方の玄関先に水を撒き、蒸発時の冷却効果で地面温度を下げる方法。視覚的にも涼やかで、ご近所とのコミュニケーションにも。

🌬 風鈴・うちわ:音と風で自律神経を整える

- 風鈴の音色でα波が促され、リラックス効果

- うちわで仰ぐ行為自体が、呼吸と身体のバランスを整える

🌙 夕涼み:家族や近所と五感で過ごす時間

縁側で風に当たりながら会話を楽しむ「夕涼み」は、ストレスを緩和し副交感神経を優位にする大切な習慣でした。

🪭 江戸の《涼》まとめ表

| 涼法 | 目的 | 現代効果 |

|---|---|---|

| かき氷 | 冷却+甘味で涼を取る | 熱中症予防・リフレッシュ |

| 甘酒 | 滋養強壮 | 腸活・疲労回復・夏バテ対策 |

| 打ち水 | 気温の自然低下 | エコ冷房+リラックス効果 |

| 風鈴 | 聴覚による涼感 | 精神安定・副交感神経の活性化 |

| 夕涼み | 社交と癒し | ストレス緩和・五感の調整 |

江戸時代の《涼》の知恵は、ただ涼しさを得るだけでなく、心と体の調和にもつながっていました。今こそその知恵を取り入れて、夏の生活を心地よく、そして健やかに過ごしましょう。